眼瞼下垂とは上瞼が下がり、視界が狭くなる状態です。

原因は様々であり、大きく分けると、生まれつき(先天性)、年齢の変化や何かしらの病気(後天性)に分けられます。

年齢の変化によるものは主に、瞼を持ち上げる筋肉の筋力低下が原因である腱膜性眼瞼下垂と、皮膚のたるみにより瞼が皮膚で隠れる眼瞼皮膚弛緩に分けられます。

当院では原因に応じた治療法を提案し、QOV(Quality of Vision)の向上を目指します。

様々な原因が組み合わさっている場合は、各々の治療を順番に行います。

その他、何かしらの病気が原因となっている場合はその原因を検索し、各々の治療を提案させていただきます。

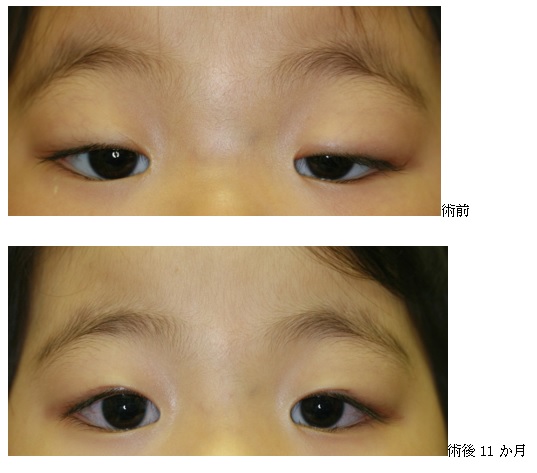

先天性眼瞼下垂

生まれつき瞼を持ち上げる筋肉が発達していない状態です。

目をしっかりと開けることができないと、視力の発達を妨げることがあり、眼鏡などを用いても良好な視力を得ることができない弱視になってしまう可能性があります。

当院では主に人工の繊維で瞼と額の筋肉をつなげることにより、治療を行っています。

また、術後も必要であれば弱視治療を提案させていただいています。

腱膜性眼瞼下垂

瞼を持ち上げる筋肉が、年齢の変化やコンタクトレンズの長期装用による刺激により弱ってしまい、十分に瞼を持ち上げられない状態です。

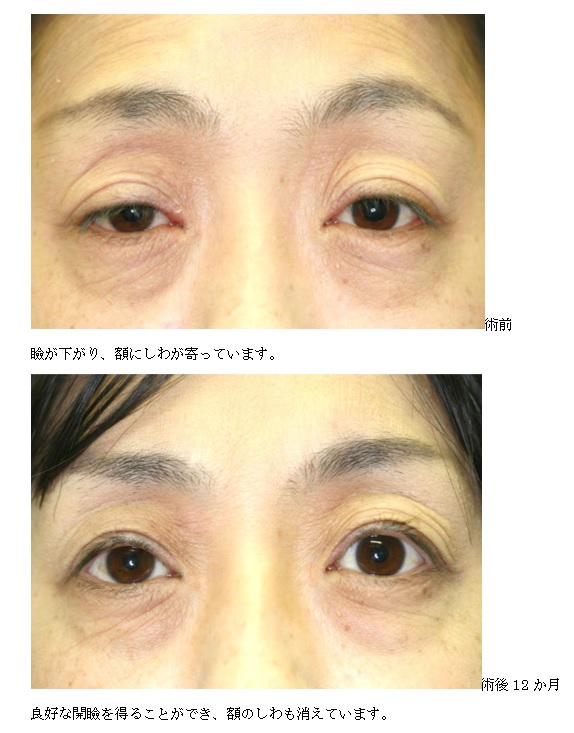

視界が狭いという症状はもちろん、頑張って目を開けようとするため、額にしわが寄ってしまうなどの整容的な症状も出現することがあります。

瞼を持ち上げる筋肉(腱膜)を短くすることで筋力を向上し、良好な開瞼を得る治療を行っています。

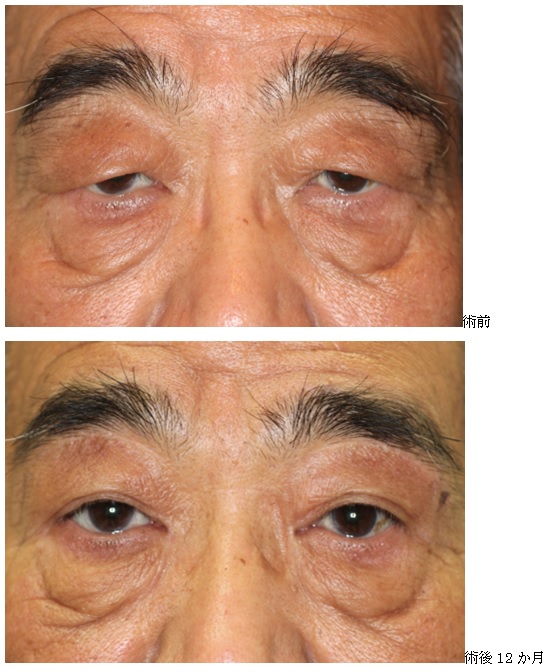

眼瞼皮膚弛緩

皮膚がたるみ、瞼が隠されてしまう状態です。

余った皮膚を切除することにより、本来の瞼の形を取り戻します。