閉塞性睡眠時無呼吸症(Obstructive Sleep Apnea; OSA)に対する手術治療について

耳鼻咽喉科の守備範囲は広く、難聴、めまい、中耳炎、副鼻腔炎や扁桃炎といった、日常多くみられる疾患のほか、甲状腺や唾液腺、顔面、頚部に発生した腫瘍に対する治療にもあたることが一般的となっています。

そのような種々の疾患の中でも、当科では、以前からOSAに対する手術治療を手がけ、力を注いできました。

鼻の通りを良くすることはもちろんですが、のどの奥をひろげることで完治をめざす手術治療について、長年、工夫を重ねて現在に至っております。

ただ、手術治療の効果については、過去に多く議論がなされてきたにもかかわらず、どのような患者さんに行えば効果が期待できるのか、どういうやり方がよいのか、ということがいまだに定まっておりません。

その結果、医療を行う側でさえ、「手術でOSAを治すことには無理があるのではないか」と考える施設が増えてしまい、結果として、OSAに対して手術治療に取り組むことが少なくなってしまいました。

たしかに、CPAP(Continuous Positive Airway Pressure, 経鼻持続陽圧呼吸装置)やマウスピースが現在のスタンダードな治療法であることは言うまでもなく、OSAと診断された患者様に対して、これらの方法を導入している病院、クリニックは数多くあります。

しかし、CPAPやマウスピースは一時的に使用すればよいものではなく、これからずっと使い続けていただく必要があります。

その点、手術治療は、うまくいけば、一度受けていただくだけで長期にわたる効果が期待できます。

もちろん、すべての患者様が手術治療で治るわけではなく、その適応はじゅうぶん考えなければなりませんので、当科では、手術治療によって治せる可能性があるかどうかについて、診察の際に、詳細に患者様に説明しております。

閉塞性睡眠時無呼症(OSA)の原因はどこにあるのか

手術治療でOSAが改善するかどうかを考えるにあたり、無呼吸の原因がどこにあるのかをまず考える必要があります。

厳密なことをいえばきりがありませんが、構造上、大きな問題となる箇所は2つあります。

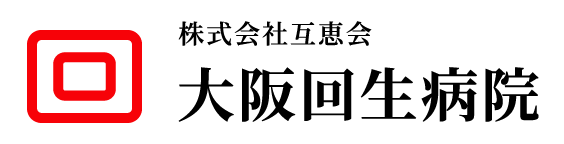

それは、口蓋扁桃(こうがいへんとう、いわゆる、へんとうせん)が存在する場所と、舌のつけ根(舌根部、ぜっこんぶ)です。

① 口蓋扁桃が大きい

口蓋扁桃は、10歳以下の子供さんでは大きいのがふつうですが、おとなになるにつれて、徐々に小さくなっていきます。

しかし、おとなになっても大きいままの方がときどきおられます。

口蓋扁桃が大きいと、左右の口蓋扁桃にはさまれた空間が狭くなるため、寝ているときにその部位で呼吸しづらくなることがあります。

② 舌が後ろへ落ち込む(舌根沈下、ぜっこんちんか)

舌は筋肉でできています。

つまり、熟睡して、あおむけに寝ているときに筋肉がゆるめば、舌が自然に後ろへ落ち込んでいきます。

そうなると舌のつけ根のあたりの空間が狭くなり、そのために呼吸しづらくなることがあります。

①と②のどちらが大きく関わっているのかを調べるのは困難です。

しかし、少なくとも①が明らかにみられる場合は、手術を行うことで、口蓋扁桃の存在する部位の空間を広げることは可能であり、それによって呼吸状態が改善できる可能性はありますので、手術の適応はあると考えます。

手術の具体的な内容について

では、当科で行っている、のどの奥をひろげる手術;口蓋扁桃摘出術、軟口蓋形成手術(口蓋垂軟口蓋咽頭形成術)について、下記の項目に沿って順にお話しします。

- どんなやり方で手術をするのか

- 手術を成功させるためのさらなる工夫について

- 手術すれば良くなる可能性があるのは、どのような場合なのか

- 手術の効果はずっと続くのか

- いびきは改善するのか

1.どんなやり方で手術をするのか

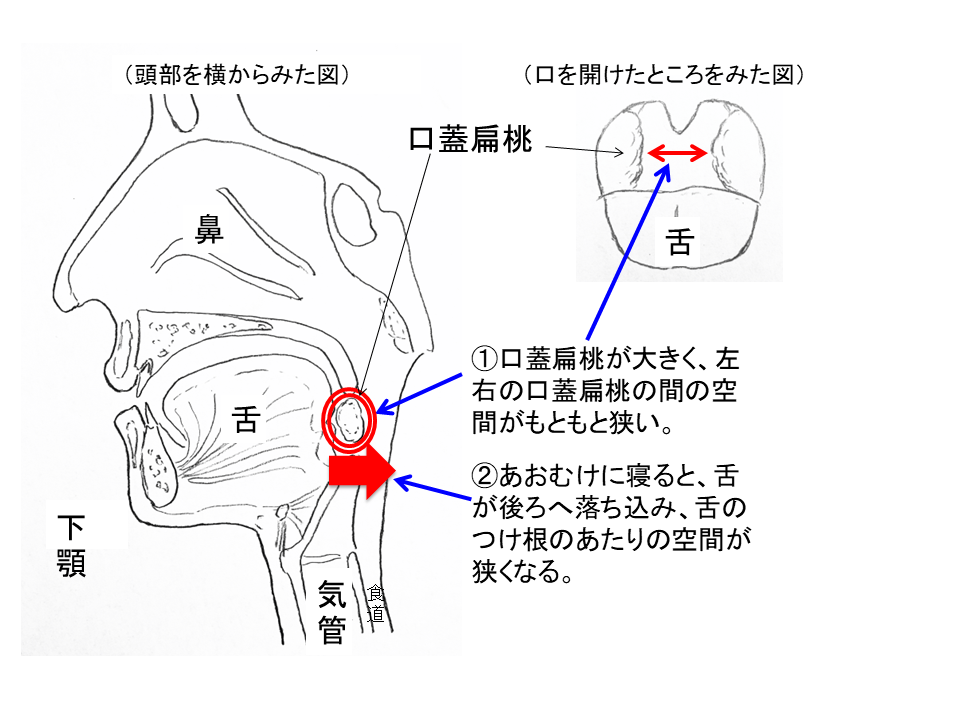

まず、口をあけたときに、のどの奥の左右に見える、「口蓋扁桃(こうがいへんとう)」を取り除きます。

その後、口蓋扁桃を取り出したあとの、ややへこんだ傷の奥に糸をかけて、傷を縫い縮め、外側へ向かってのどの奥の空間をひろげていきます。

これらの操作において、⑧ の切開部からの出血のみ、糸でむすんで止血することができないので、最小限の範囲で、電気メスを使って止血を行います。

その他のところは、電気メスを使わず、すべて糸で結んで止血します。

のどの手術で電気メスやレーザーを使って傷をつけると、そこの粘膜がやけどの跡のようになり、あとで硬くなったり引きつれたりしてしまいます。

これを瘢痕(はんこん)といいます。のどの奥をひろげる手術で傷が引きつれてしまうと、せっかく広げたところが狭くなったり硬くなったりして、手術治療の効果が失われてしまいますので、当科の手術では、空間を広げたところには電気メスをいっさい使用しません。

また、電気メスを使用して止血すると、そのときには止血できていても、後日、出血する可能性が高くなってしまう、というデメリットもあります。

過去に、OSAに対してレーザーを使用した手術が一定の評価を得ていた時期がありましたが、その後、長期にわたる調査において、手術後に無呼吸がかえって悪化することが多いとの報告がなされ、現在では、レーザー手術は治療方法として推奨されていません1)。

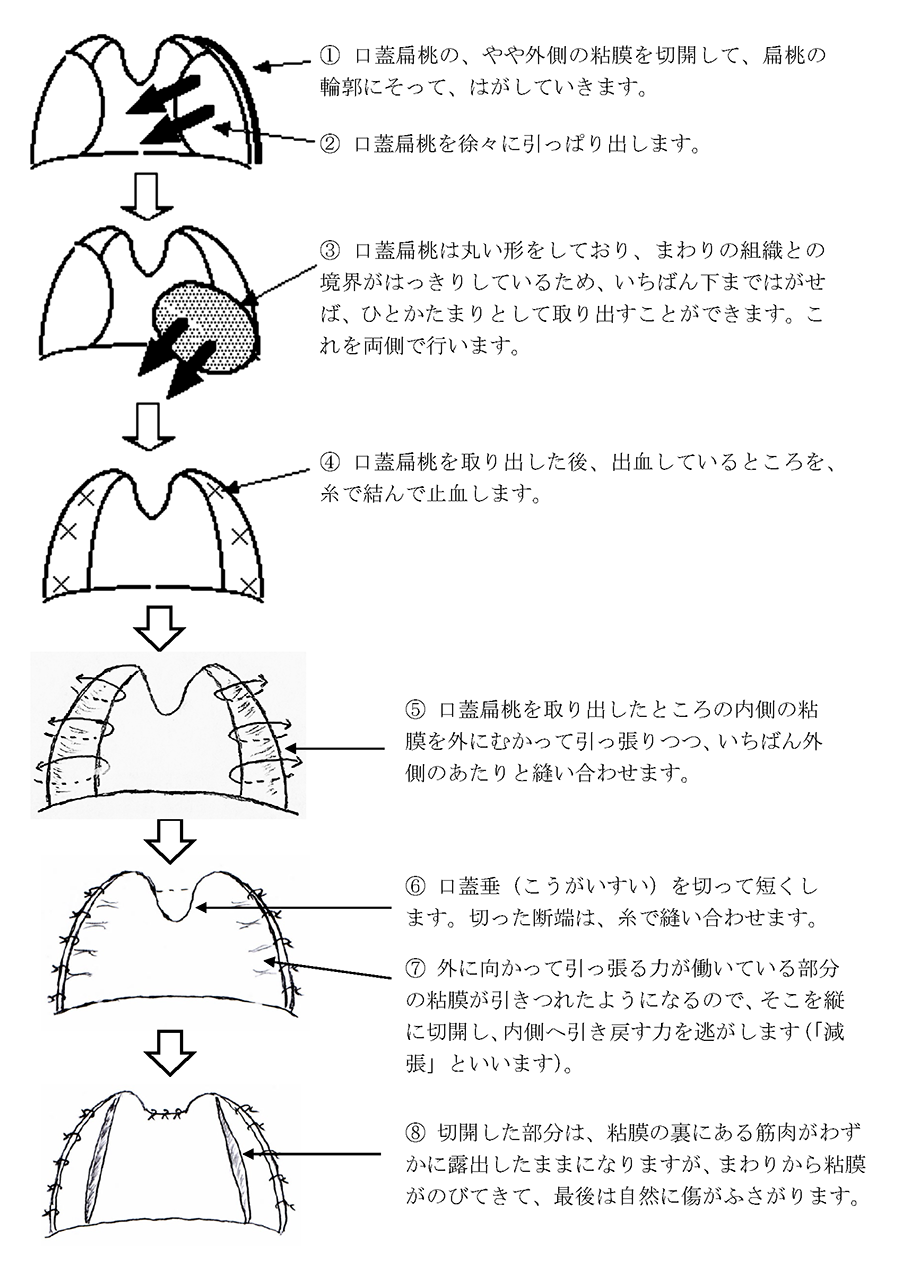

口蓋扁桃を取り除くことによって、のどの容積が増えていますが、手術後ののどの広さは、口蓋扁桃の大きさを取り除いた以上の広さに拡大していることがおわかりいただけるかと思います。

また、手術後1年が経過しても、ひろがった状態を保つことができています。

2.手術を成功させるためのさらなる工夫について

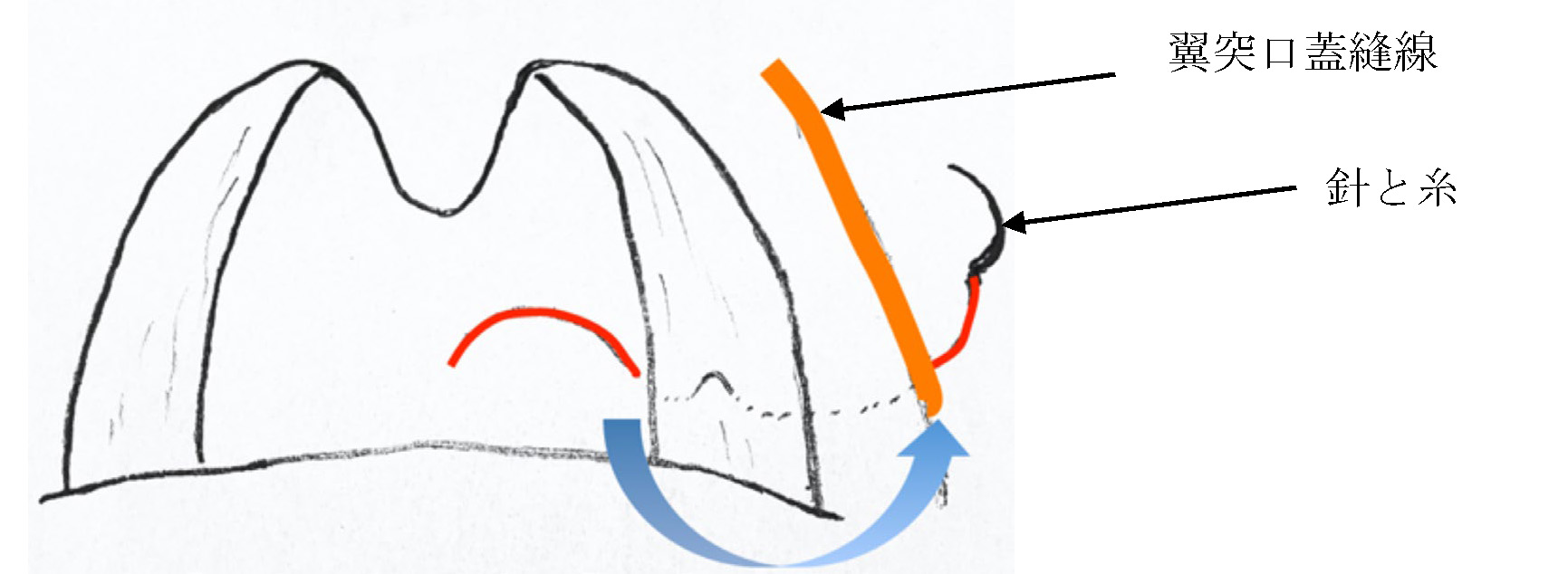

口蓋扁桃を取り出したあとのところを縫い合わせるプロセス(上記⑤の過程)で、せっかく広げたところが再び狭くならないように、傷の外側にある硬い組織(翼突口蓋縫線、よくとつこうがいほうせん)の近くに糸を通し、そこをアンカーとして縫い合わせることで、のどの奥を効果的に広げ、長期にわたってその状態を保つようにします。

(過去の報告を参考にして手術を行っています2)。)

この方法により、息を吸い込むときに、気流によって、のどの粘膜が内側へ引き寄せられないようにする、という効果もあります。

3.手術すれば良くなる可能性があるのは、どのような場合なのか

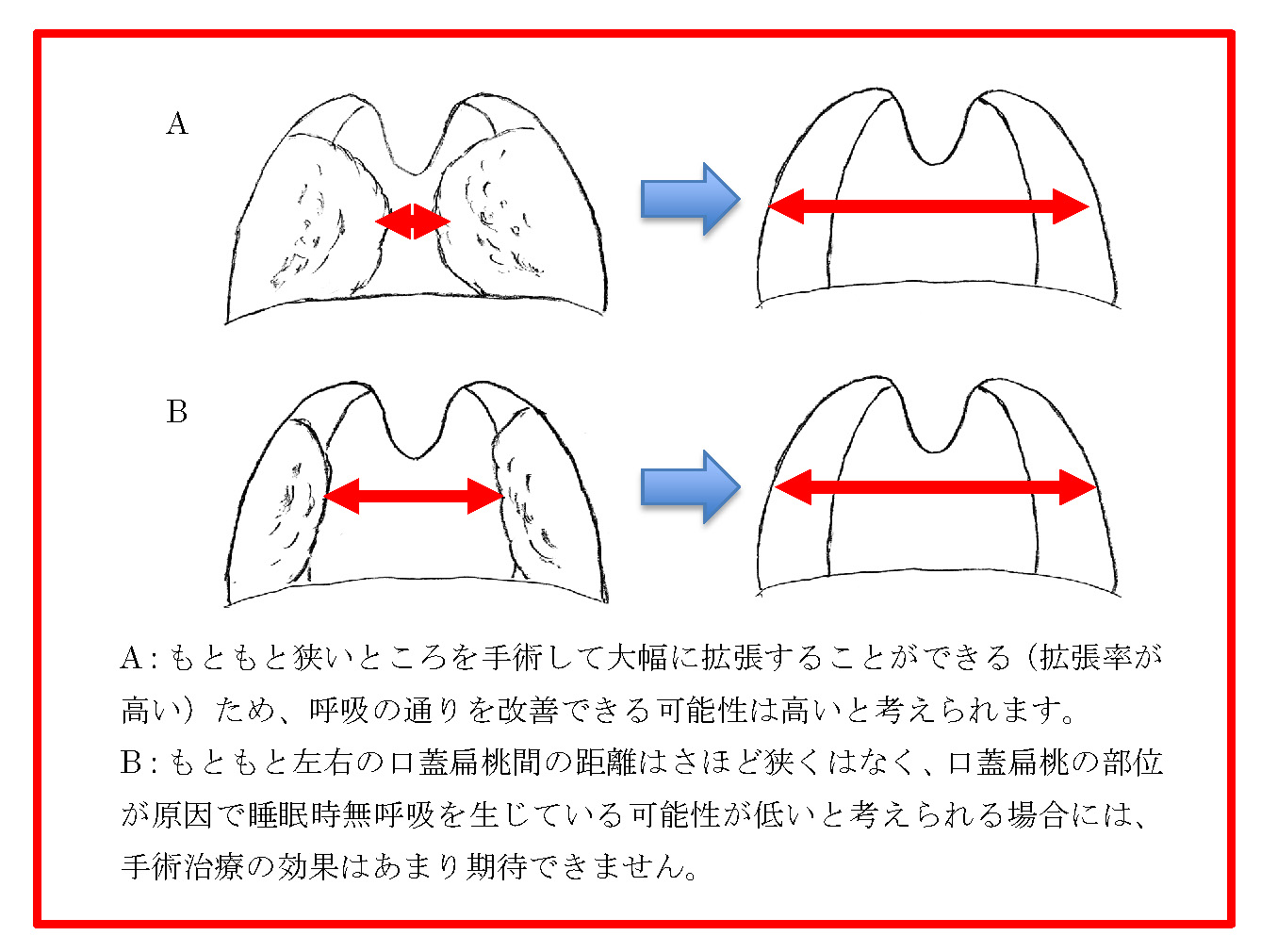

口蓋扁桃の存在するところが狭い場合、手術によってその部位を広げることができるので、呼吸がしにくくなる主な原因がそこにあったとすれば、睡眠時無呼吸が劇的に改善できる可能性があります。

逆に、口蓋扁桃が小さく、のどの奥の空間がさほど狭くないのであれば、手術を行ってもそれ以上広げることができません。

しかし、実際には、診察時に特に狭いところが見当たらないのに、重症のOSAがみられる、という方も少なくありません。

その場合は、あおむけに寝ているときに、力が抜けてリラックスすると、舌がのどの後ろのほうへ落ち込んで、呼吸の通り道をふさいでしまう、ということが関わっています。

口蓋扁桃が大きくて、のどが狭い、という方に対して手術を行えば、のどを広くすることはできますが、そのような方でも、舌が後ろへ落ち込むことが関与していない、とは断言できません。

したがって、手術を受けられる際には、「治療効果は100%保証できるものではない」ということをあわせてご了承いただく必要があります。

また、高度な肥満がおありの場合には、治療効果が少なくなる傾向があります。

だいたいの目安として、BMI(Body Mass Index, BMI =体重kg ÷ (身長m)2 )が30未満であることが最低条件であると考えています。

例)身長165cm、体重80kgの方で、BMI 29.4となります。

4.手術の効果はずっと続くのか

せっかく手術を受けていただいても、時間が経てば、手術直後ほどの治療効果がなくなっていく、ということが以前からしばしば言われていました。

しかし、それは、電気メスの使用によって組織が徐々に硬くなったり引きつれたりしてしまうことや、縫合の際に、効果的に糸を通すことがうまくいかなかったりすることが関係していたと考えられます。

実際に、手術治療を工夫することで長期の成績がどうなるのかを検証した報告が2022年に出され、それによると、少なくとも手術後5年経過した時点では、手術直後と比べて治療効果は同等であった、とされています3)。

5.いびきは改善するのか

保険治療の適応となるのはあくまでも閉塞性睡眠時無呼吸症(OSA)であって、いびきではありません。

なぜなら、OSAが重症であるほど、高血圧、狭心症、高血糖、高尿酸血症といった、からだに対する悪影響を生じることが多くなるからです。

ただ、一般には、OSAにともなって、いびきが大きくなるので、無呼吸が改善できれば、いびきも小さくなります。

しかし、患者様の中には、さほどの睡眠時無呼吸がなくとも、熟睡感のなさや、いびきの大きさに悩んでおられる方も少なくありません。

そのような方に対し、上述の手術治療が有効な場合があります。

当科で診察を受けていただければ、慎重に手術適応を考え、治療方針をお話しすることができますので、いびきについて悩まれている方も、ぜひ一度受診してください。

鼻づまりについて

鼻づまりがあり、口呼吸が増えると、息の通り道の空気抵抗が大きくなり、のどの粘膜がふるえやすくなって、いびきが大きくなります。

また、息を吸い込むときに、力を入れないと息が吸い込めないため、どうしても眠りが浅くなって、熟睡感が得られなくなります。

したがって、鼻の通りを良くすることで、いびきや睡眠の質を改善する、という効果が期待できます。

しかし、鼻づまりが解消したとしても、OSAの改善効果はほとんどありません。

なぜなら、呼吸ができなくなるのは、鼻ではなく、のどに原因があるからです。

だからといって鼻がつまったままだと息苦しいことは確かですので、鼻づまりがひどい方には、鼻内視鏡手術を受けていただき、症状改善をめざすことをお勧めします。

治療効果を著しく悪化させる要因

手術の効果を最大限に発揮させるためには、患者様ご自身に、ふだんの生活環境を整えていただく必要があります。治療効果に大きく影響する要因としては、下記のことが重要です。

1.飲酒

ふだんの就寝時でも、飲酒は、からだの筋肉を弛緩させるため、舌が後方へ落ち込みやすくなったり、くびのまわりがゆるんで、のどの空間が狭くなり、いびきや無呼吸を引き起こしやすくなります。

逆にいえば、飲酒の習慣がある方は、手術治療を行わなくとも、飲酒量を減らすだけで、いびきや無呼吸が改善する場合があります。

手術治療を受けられ、せっかく、のどの空間を広げることができたとしても、寝ている間に筋肉のゆるむ度合いが大きいと、治療効果が半減します。

2.喫煙

喫煙は、のどの粘膜を刺激し、慢性的な炎症を引き起こしますので、粘膜が腫れることでのどが狭くなったり、口蓋扁桃(へんとうせん)が炎症を起こして腫れたりします。

それだけでもOSAを引き起こすことが考えられますが、もともと喫煙が習慣となっている方に手術治療を行った場合、さらなる悪影響があります。

手術の後、OSAに対して安定した治療効果が得られるまで、2〜3ヶ月以上かかります。

手術後に喫煙された場合、のどの痛みが継続し、また、煙の成分によって粘膜の血流が悪くなるため、抗生物質や痛み止めなどの薬の効き目が減りますので、傷の治りが悪く、のどの奥が広い状態で安定せずに、治療効果が激減します。

3.肥満

手術時にさほどの肥満がなく、術後の治療効果が良好であった方でも、その後、加齢とともに肥満が進行した場合は、いびきや無呼吸が悪化します。

万一、OSAの再発がみられた場合には、CPAPやマウスピースによる治療を考慮しなければなりません。

もちろん、手術時に肥満のある方は、治療効果が減少しますので、あらかじめ体重減量を心がけていただくことが原則となります。

全身麻酔下での手術のリスクについて

睡眠中、呼吸が止まり続けると、動脈血の中の酸素濃度が少なくなります。

酸素が減り、二酸化炭素が増えることで、「息苦しさ」を強く感じ、脳にある「呼吸中枢」が刺激されて、眠りが浅くなり、筋肉の緊張が増して、なんとか呼吸を再開しようとします。

しかし、ふだんから、寝ているときにしょっちゅう呼吸が止まる方(重症のOSAの方)の場合、酸素が減ることに「慣れてしまって」おり、「息苦しさ」をあまり感じなくなっているために呼吸が再開されず、どんどん、危険なレベルまで酸素濃度が下がってしまうことがよく見られます。

全身麻酔での手術を行った際に、手術を終えても、麻酔の影響が半日以上続きます。

麻酔の効果が続いている時間帯に、のどの粘膜が腫れたり、たんが引っかかったりして呼吸しにくい状態になったとすれば、通常であれば、息苦しさを強く感じるために、意識がしっかりもどってきて、体勢を変えたり、たんを出したりすることができます。

しかし、そのようなときでも、もし息苦しさを感じにくかったとすれば、最悪、窒息状態におちいる危険性があります。

そういう事態を避けるため、あらかじめCPAPをお使いいただいて、楽に呼吸ができる状態に慣れていただくことにより、「息苦しくなったら、すぐに目覚めて意識がはっきりする」という、正常な状態にからだをもどしておく必要があります。

手術治療による自覚症状の改善について

睡眠中にしばしば呼吸が止まると、深い眠りにつくことができませんので、昼間の眠気が強くなる傾向があります。

しかし、長期にわたって睡眠時無呼吸症がある方は、そのような状態に慣れてしまい、昼間の眠気があっても、あまり意識されていないことがあります。

したがって、「今、眠気が強いと感じられていますか」といった問診票などでは、生活の質(Quality of Life; QOL)を厳密に評価しきれないことがあります。

そこで、以前、当科では、QOLを直接評価するための問診票を用い、手術治療を受けられた方と、CPAPを使用されている方のQOLが、治療前後でどのように変わるのかを、年齢層別に調べました。

その結果、30歳代、40歳代の方では、手術を受けられた方のほうが、CPAPを使用されている方と比較して、QOLの改善度がやや大きい、という結果が得られました4)。

この事実からも、OSAの方すべて、というわけにはいきませんが、手術によって改善できる可能性があると考えられる方は、手術治療を選択肢のひとつとされてもよいのではないでしょうか。