白内障とは

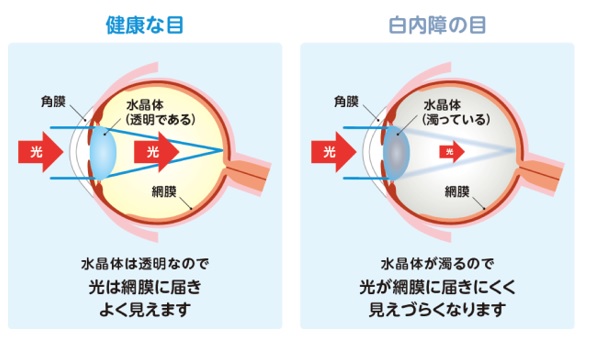

眼の構造はカメラと似ています。

眼の中にはカメラのレンズに相当する水晶体があります。

水晶体は凸(とつ)レンズの形をしており、光を屈折させることで網膜に焦点を合わせる(ピントを合わせる)役割をしています。

それによって私たちは物を見ることが出来ます。

水晶体はもともと透明で、光をよく通す器官ですが、ケガ・遺伝・病気・加齢など様々な原因で濁ってきます。

白内障とは、何らかの原因で水晶体が濁って視力に影響が出てきた病気のことを言います。

白内障の症状

主な症状は視力の低下、かすみ目、羞明(眩しさ)です。その他に複視(ものが2重に見える)や一時的に近くのものが見やすくなることもあります。

白内障になると、すりガラスを通して物を見るような感じになります。

初めは細かいものが見えにくくなる感じだけですが、進行すると大きな文字や人の顔まで見えにくくなります。

部屋の中から晴れた屋外に出たときにかえって見えにくくなったり、夜間の対向車のヘッドライトがかなり眩しく感じられ症状に気づくこともあります。

多くの場合、両目に発症しますが左右差のある場合もあります。

白内障の原因

一番の原因は、加齢(歳をとること)です。

60〜70歳くらいになると、程度の差はありますが、白内障が生じてきます。

70歳代では80%くらいの方が、80歳以上ではほぼ100%の方に生じています。

早い方なら40歳頃から始まることもあります。

他には、外傷(目の打撲や刺し傷)や病気(網膜剥離、アトピーなど)、薬の副作用(ステロイド)、放射線によって起こることもあります。

白内障の検査

白内障が進行すると視力が低下してきますので、視力検査は必ず行います。

ただし、近視・遠視・乱視のある方は、眼鏡などで矯正しないと、元々裸眼の視力は低下していますから、白内障による視力低下かどうか分かりません。

そこで、一番視力の出るレンズを装用して測定するのが、矯正視力検査(きょうせいしりょくけんさ)です。

矯正視力検査の値が低下してきたら白内障などの目の病気が進んでいることが考えられます。

白内障の初期には混濁の起こる場所によって、近視や乱視が進行することがあります。

矯正視力検査のときの矯正に必要なレンズの度数から近視や乱視の程度がわかります。

矯正視力が低下する前の段階の白内障では重要な検査です。

水晶体の混濁の程度は直接顕微鏡で観察します。

これを細隙灯顕微鏡検査(さいげきとうけんびきょうけんさ)と呼びます。

細いスリット状の光を当てて顕微鏡で拡大して観察すると、透明な組織の内部構造までよくわかります。

光を当てるのでまぶしい検査ですが、痛みを伴う検査ではありません。

白内障の治療

点眼液は、進行を抑えるのに有効ではありますが、一度濁ってしまった水晶体を透明にすることは出来ません。

また、点眼をしていても少しずつ進行していきます。

白内障を治療して、より良く見えるようにする為の有効な治療法は、現時点では手術のみです。

手術を受けられる時期ですが、その人にとって見にくくなってきた時が、良い時期であると言われています。

また、白内障により他の病気を引き起こしそうになっている時は、医療者側からお勧めすることもあります。

手術について

当院では、日帰りおよび入院手術で行っており、手術までの待機期間は約2週間程度となっています。

・術前

術前には、抗生物質(細菌を殺す薬)や散瞳剤(瞳を大きくする薬)を点眼して手術に備えます。

点眼の仕方は、外来スタッフや病棟スタッフより説明を受けてください。

他科で治療されている方は、必ずその科の主治医の先生にもご相談ください。

特に抗凝固薬(血液をさらさらにする薬)については注意が必要です。

・麻酔

手術では局所麻酔を行います。

眼の周囲を消毒した後、目薬による点眼麻酔と注射によるテノン嚢下麻酔を行います。

注射は眼球の周囲に細い針を刺すだけですので、あまり痛みを感じることはありません。

全身麻酔で手術を行う場合は、麻酔科医より別に説明があります。

・手術

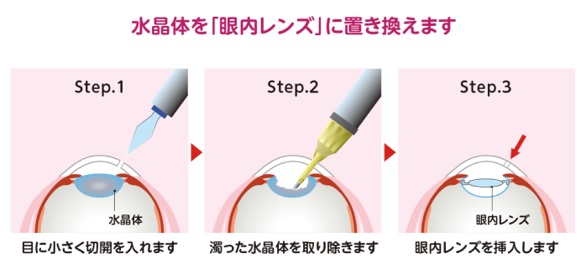

最も一般的に行われている手術方法は、超音波乳化吸引術です。

この場合、切開するのは角膜と強膜(黒目と白目)の境目で、約2〜3mm弱です。

水晶体を包んでいるカプセルに丸い穴を開けて、核(中身の濁った部分)などを超音波で砕いて吸い取ります。

手術後には水晶体が無くなりますので、代わりのレンズが必要になります。

ほとんどの場合、透明な人工の眼内レンズを挿入します。

最後に切開した場所を閉じて手術は終了します。

現在、日本国内では年間約100万件の白内障手術が行われており、非常に安全性の高い手術となっています。

手術時間は大体30〜60分位です。

しかし、目の状態(散瞳が悪い、核が硬い、水晶体を支えている筋力が弱い、など)によっては時間がかかることもあります。

手術の際は動かないようにしてください。

何か異常を感じたときや、体を動かしたいときは手術中でも構いませんので、前もって口を開いてお話ししてください。

白内障が進行しすぎてか水晶体の核が硬くなってしまっている場合などでは、切開を6〜7mm程度と広めにして、核ごと取り出す方法に切り替えることもあります。

この場合、多少余分に時間がかかります。

眼内レンズの度数を調整することによって、手術前の近視・遠視をある程度矯正することも可能です。

特定の範囲でしかピントが合わない単焦点眼内レンズを挿入すると、強い老眼が残ったような状態になります。

例えば、裸眼で車の運転やゴルフができるように調整した眼内レンズでは、読書や手芸などの手元の作業では老眼鏡をかけないとよくみえません。

逆に、手元をよく見えるように調整した眼内レンズでは、遠くを見るために眼鏡が必要です。

従って、いずれの場合でも手術後は少なくとも1種類以上の眼鏡が必要になります。

最近では、こうした単焦点眼内レンズの欠点を改善することを目的に、「遠く」と「近く」が裸眼でもよく見える多焦点眼内レンズが使用されてきています。

手術の合併症

手術自体は昔と比べて飛躍的に安全になりましたが、合併症がゼロではありません。

中でも最も深刻な合併症が感染性術後眼内炎(かんせんせいじゅつごがんないえん)です。

これはばい菌が眼の中で増殖して眼の組織を溶かしてしまう恐ろしい合併症です。

発症頻度は0.02%〜0.1%くらいの割合で起こると言われています。

残念ながら、現在の医療レベルではこの合併症を完全に予防することはできません。

そのほかの合併症としては、水晶体嚢が破れる(破嚢)、チン小帯断裂(水晶体嚢を支えている部分が弱くて切れてしまう)、出血、網膜剥離、角膜混濁、眼内レンズの位置ずれなどがあります。

手術後時間が経ってからの晩期合併症として、後発白内障(こうはつはくないしょう)があります。

これは、眼内レンズを入れた水晶体嚢が再び混濁して起こります。

約20%の方に起こるといわれていますが、治療はYAGレーザー(やぐれーざー)で混濁した水晶体嚢を破って透明にすることができますので、入院の必要はなく、通院で行うことができ、痛みもありません。

手術後のこと

手術後の安静について

手術後1時間程度は安静にしていただきます。

その後気分不良などがなければ、歩行や食事など普段通りの生活をしていただいて構いません。

アルコールやタバコは控えてください。

手術後は、一晩眼帯をしていただきます。

翌朝、診察時に眼帯を外します。

その後は透明眼帯をしていただきます。

また、手術翌日より術後点眼も開始となります。

点眼は、術後数ヶ月続けていただきます。

手術後の視力について

手術後の視力は、病気が白内障だけであればかなり回復が期待できます。

ただし、他の病気(例えば角膜疾患や網膜疾患、緑内障など)も患っておられ、それによる視力低下を認める場合は、視力の回復は期待できません。

視力の回復の程度につきましては、主治医にご相談ください。

多焦点眼内レンズを希望される方へ

当院は厚生労働省の「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術(白内障に係るものに限る)」の「先進医療施設」として認定されていますので、「先進医療にかかる費用(多焦点眼内レンズを用いた白内障手術)」として、手術費・眼内レンズ費は全額自己負担となりますが、それ以外の手術前・手術後の診察・検査・薬代等の費用は保険診療で行えます。

医療保険の先進医療特約等をつけられている方は、多くの場合は適応となりますので、医師・外来スタッフにご相談ください。

多焦点眼内レンズですが、現在日本で認可されているのは、遠方と近方または遠方と中間の2カ所にピントが合うように設計された二重焦点眼内レンズです。

眼内レンズの中央部に同心円状に溝ができており、その境目で回折という現象がおこって光が焦点を結びます。

通常の屈折でできる焦点と合わせて2カ所に焦点を結ぶわけです。

2カ所に焦点がある眼内レンズといっても、レンズの材質はプラスチックで厚みが自動的に変わるわけではりませんので、2カ所の焦点はあらかじめ設定された距離になっています。

一つの焦点は、遠くを見たときにピントが合うように設定されており、もう一つの焦点は近く(約50cm、約40cm、約30cmのいずれか)にあらかじめ設定されています。

近くの焦点がこの3種類のうち、どの眼内レンズを選ぶかは、生活状況とご希望を考慮して患者さんと相談して決定します。

中間距離を重視するか、近くを重視するかで、術後の見え方は少し異なります。

多焦点眼内レンズを入れたので、メガネは全く必要でなくなるということではありません。